ボンボニエール(Bonbonnière:フランス語)とは、

ボンボン(砂糖菓子)を入れる菓子器のこと。

日本では、皇室のお祝い事に贈られる品として有名です。

学習院大資料館では、歴史的な背景から菓子器が持つ物語を紹介する

本展を開催中。

ボンボニエールを展示スペースの許す限り展示・公開しているのが

その数なんと100点!

リーフレットや記念のポストカードもいただける、

満足度の高い展覧会となっています。

こちらの記事では、ボンボニエールと皇室のつながりや、

日本におけるボンボニエールの明治時代にまでさかのぼる

歴史などをご紹介しますね。

下記クリックで好きな項目に移動します☆

ボンボニエールの歴史

ボンボニエールは明治22年(1889年)

2月11日の大日本帝国憲法発布式で

お披露目されたことが始まり。

その後、明治27年(1894年)の

明治天皇・皇后の銀婚25年祝典の際に、

皇室オリジナルデザインの

ボンボニエールが下賜された。

もともとはヨーロッパの文化

もともとはヨーロッパで子供の誕生や結婚式などの祝事の際に

容器入りの砂糖菓子(bonbon)を配る習慣があり、

その砂糖菓子を入れる容器をボンボニエール(Bonbonnière)と

呼んでいました。

では、

なぜ皇室の引出物にボンボニエールが配られるようになったのか?

明治の初め、西洋諸国と肩を並べる国家になるために、

皇室でも国賓を招いて、西洋式の饗宴を実施することになり、

その饗宴の最後には

プティ・フール(一口サイズのお菓子)が出されることもあったとか。

そのプティ・フールを持ち帰ろうとすると当然入れ物が

必要になります。

令和の幕開け 新天皇陛下即位

宮内庁御用達の「宮本商行」(明治13年創業)

という銀製品を取り扱う専門店。

また中の金平糖は「緑寿庵清水」

(りょくじゅあんしみず)ではないかということです。

こちらも宮内庁御用達の金平糖専門店です。

初の「立皇嗣の礼」にまつわるボンボニエール

令和2年(2020)11月8日

儀式は縮小され、

作らないわけにはいかないという

わけで通常通り制作。

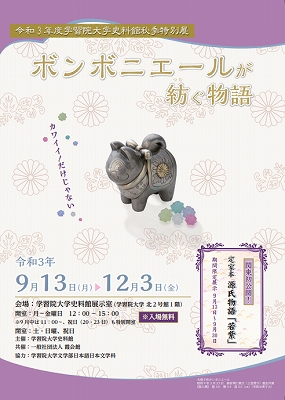

秋季特別展「ボンボニエールが紡ぐ物語」

入場無料です。

令和3年9月13日(月)~12月3日(金)

平日12:00~15:00

閉室日:土曜、日曜、祝日

場所:北2号館1階 学習院大学史料館

住所:〒171-8588 東京都豊島区目白1-5-1

TEL: 03-5992-1173(直)

URL:学習院大学史料館

展覧会の構成

展示は単に時系列で並べるのではなく、

下記(展示の構成)の① ~⓻の小テーマでわかりやすく

分類しているのが特徴。

西欧化へ突き進む皇室の紹介から始まり、

その流れの中でボンボニエールを取り入れていったことを

作品と解説を織り交ぜながら「物語」に沿って展開していきます。

① ボンボニエールの始まりの物語

② 外国との絆の物語

⓷ かわいいの物語

④ デザインとお印の物語

⑤ 歴史の中の物語

⓺ 様々な形の物語

⓻ 様々な材質の物語

さまざまな形のボンボニエール

また、一生の間にお目にかかることはなさそうな

菓子器が見られます。

日本的な伝統を凝らしたものが多いのだけれど、

弾丸、魚雷、飛行機、プロペラ型など

珍しい形のボンボニエールも展示されています。

その精巧な作りもさることながら、

プロペラ部分をはずすと、

小さな金平糖ちょうど一つが入るスペースが現れるのです。

由緒あるお菓子「金平糖」

それではなぜ、皇室の引き出物に

金平糖が選ばれているのでしょうか。

ポルトガルから伝来した金平糖の歴史や

伝統的な製法にも触れながら推察してみます。

皇室のご成婚の引き出物として定番

最近では

2018年10月30日に結婚された

高円宮家の三女守谷絢子さんと日本郵船社員の守谷慧さんの

披露晩さん会での引き出物のボンボニエールは

絢子さまお印の葛と守屋家の家紋入り、

ふたの裏には守屋さんが勤務されている

日本郵船の船をイメージしてお二人の門出を祝福。

金平糖が結婚式の引き出物として使われるのは、

金平糖を作るのには手間や日数がかかるため、

これから末永く時間をかけて家庭を築いていく夫婦二人に

なぞらえられることによるそうです。

金平糖はポルトガルから伝来

その名前はポルトガル語の「コンフェイト(砂糖菓子)」が

語源でカステラなどと、戦国時代にポルトガルの宣教師から

もたらされたもの。

ポルトガルの宣教師によって織田信長にも献上され、

信長は金平糖の形や味に驚き、気に入ったため、

金平糖を何度も取り寄せて口にしたとも言われています。

完成まで2週間?!金平糖ができるまでの職人技

① グラニュー糖を溶かす

グラニュー糖を鍋に入れ、水で溶かします。

グラニュー糖が溶けないようにかき回しながら、

「糖蜜」と呼ばれる砂糖の液体を作ります。

② 核となるザラメに糖蜜を振りかける

斜めに傾いた、回転する大きな釜に

ザラメやイラ粉(もち米を蒸して細かく砕いたもの)を

入れます。

そこに糖蜜を振りかけ、火であぶりながら全体を

かき混ぜます。

まんべんなく糖蜜がゆきわたるように丁寧に

かき混ぜていきます。

その日の気温や湿度によって、火力や振りかける

糖蜜の量を調整しながら。

⓷ 角(いが)が出るまで繰り返す

糖蜜を振りかけてはかき混ぜて、

乾いたらまた糖蜜を振りかけてかき混ぜる、

という工程を数日間、繰り返していくと、

最初は丸かった核が糖蜜をまとい、

そのうちに金平糖独特の突起が作られます。

④ さらに延々と作業を繰り返し、およそ2週間ほどで

完成します。

あの独特のカタチはどうしてできるのか?

不思議に思っていました、材料を型に流すわけでもなく??

一説によると、

金平糖の核となるザラメや「イラ粉」が、

斜めに傾いた釜を上から下へコロコロと転がるとき、

熱い鉄板に触れたところだけ周りの糖蜜が乾いて

少し固くなり、その部分は固く少し出っ張るため、

次に振りかけられる糖蜜が他の部分よりつきやすくなります。

その繰り返しで、部分的に糖蜜が多くついては固まり、

徐々にと突起となってくるのだそうです。

粒はコロコロと転がるので、

固くなるところは1ヶ所だけではなく、

複数の突起がでてきます。

この

職人技により、美しいバランスで24個前後の角が

できあがります。

『究極のチョコレートの金平糖』「緑寿庵清水」の本店のみ、

伝統的な製法を守りながら、金平糖を手作りしている専門店は

現在では京都の「緑寿庵清水(りょくじゅあんしみず)」

だけになりました。

「緑寿庵清水」は、伝統を守りつつ新しい金平糖づくりにも

積極的に取り組んでいます。

チョコレートは扱いが困難で、

職人技で18日間もかけて金平糖に仕上げていきます。

常温でもチョコレートが溶けずに保存ができるという

画期的なチョコレートの金平糖は、

入手が困難なことで有名です。

バレンタインのギフトにも最適ですね。

「緑寿庵清水」には、

ほかにもホワイトデーに人気の

「究極のキャラメルあられの金平糖」や、

「究極のワインの金平糖」など、

限定の金平糖を販売しています。

緑寿庵清水(りょくじゅあんしみず)

中央区銀座6-2-1

[TEL]03-5537-9111

[営]月〜金 11:00〜19:30、土・日・祝 11:00〜18:30

[休]水 祝日の場合は木曜