《野麦峠の全景》

人や物資、文化が運ばれた街道。

鉄道や自動車ができるまでは重要な交通路として栄えたところ。

高瀬川沿いには信州と日本海を結ぶ千国街道(塩の道)、

梓川沿いには信州と飛騨を結ぶ野麦街道。

それからの道にきざまれた歴史をひもといてみました。

下記クリックで好きな項目に移動します☆

工女たちの通ったルート

工女たちは飛騨の古川や高山に集まりそこから5泊6日かけて

信州岡谷に向かい、美女峠からは山の中に入り野麦峠を越え

塩尻峠を越えると諏訪湖が見えてくる。

製糸工場の女工の中には12歳の少女もいたそうです。

年末年始とお盆の年2回、野麦街道を通って故郷に帰省しました。

もちろん当時は徒歩です

出発点の桜ヶ岡八幡神社の先、当時の掲示板である高札場がある。

「 高札場」からが山道の入り口です。

高札所から山口川に沿って細道を行くとやがて「糸の道観音像」があり、

ここから山腹に入る。

山口町南東の山に向かい塩屋町からの隧道上に登ると

見晴らしの良いところに出る。ここから白山が望める。

最初の山越え、「美女峠」です、

ここから山中に入る。→→→

標高908mをめざして登る。

その先に美女峠山((984.8m)が

ある。

「美女峠」という名称の由来は、

昔この山中に容姿のすぐれた尼様が

住んでいたからだという説がある。

現在の労働基準で考えれば過酷な労働環境であったかもしれないが、

当時の女性の仕事としては最先端にして好待遇であったそう。

難所「野麦峠」

標高1,672mの野麦峠は、かつて街道の中で最大の難所でした。

道は険しく荷物の運搬には傾斜に強い牛がもっぱら用いられていました。

冬は雪が深く悪天候のときは、約13km程の峠越えをするのに

丸一日を費やすこともありました。

多くの旅人が命を落としていたことから、江戸時代には地元住民が

幕府に願い出たことにより、

お助け小屋の由来

江戸時代にさかのぼります。

師走になると女工たちが帰省のため野麦峠―崖からの

転落、行き倒れ、猛吹雪、凍死などで命を落とすこと

さえある峠で

「厳しい峠越えにより命を落とす者が多いことから、

小屋を建て、番人を置き、峠越えをする者を救いたい」という願いを

幕府が聞き入れ、1841年に建てられました。

工女達が体を休めたのも、このお助け小屋です。

現在のお助け小屋

現在の野麦峠は自然公園として整備され、ゆっくり散策できる遊歩道や

乗鞍岳が一望できる展望台などが設置されています。

現在の野麦峠にも当時のものを復元した「お助け小屋」が存在します。

こちらでは休憩や食事、お土産の販売なども行っています。

昭和45年に野麦集落の古い家屋を移築したもので、

造りは昔の日本母屋をイメージして造られており、囲炉裏もあります。

食事は蕎麦や山菜が主なメニューで、新鮮な山菜や野菜など

美味しい山の幸はここでしか食べられないものとなっています。

駐車場は広いスペースが用意され舗装もされているので、

駐車に困ることはありません。

野麦街道の宿場

《女工宿 松田家》

《傾斜地ならではの建て方、独特の景観を残している旧入山集落》

かつて野麦街道に沿って波田、稲核(いねこき)、旧奈川村には

入山(にゅうやま)、古宿、寄合渡、川浦ほどの宿屋がありましたが、

現在は全て廃屋となっています。

入山宿へは、東京電力奈川渡ダム沿いを通る県道26号にある

宮ノ下トンネルの直前にある脇道から入ります。

200mほど車で進むと右手に旧・宮ノ下隧道(入り口が閉鎖された

廃トンネル)があり、さらに山の上側へと進むと入山宿の跡があります。

歴史保存建造物1 工女宿「扇屋」

扇屋は、かつて野麦峠の山麓の集落「奈川川浦」にあった

尾州藩旅人宿でした。

松本市(当時奈川村)の歴史資料として現在の場所に移築され

この建物は2023年に解体となりました。

歴史保存建造物2 工女宿「宝来屋」

《奈川川浦にあった野麦街道の宿》

木造2階建て、6つの客室があり一度に100人以上の女工を泊めたと

いわれる。

川浦地区には同様の宿屋が他にもあり、

明治30年代以降、岡谷・諏訪の大製糸家が県外に進出するようになり、

飛騨出身の工女が来なくなり宿も不要となりました。

国鉄高山線開通による交通経路の変更により客足が途絶え、

川浦の工女宿も、店をたたんだといわれます。

現在は、松本市立博物館分館「松本市歴史の里」の展示資料と

して、一般公開されています。

所在地:松本市島立2196-1 松本市歴史の里

野麦街道5日目《松本》の街道あるき

ついに松本の中心部にやってきた!

中央二丁目の交差点に右善光寺

左 野麦街道の道標が建つ。

松本市歴史の里

江戸時代の後期~昭和までに建てられた5棟の建物が

見学可能。

旧長野地方裁判所松本支部庁舎

旧松本少年刑務所独居舎房

旧昭和興業製糸場

工女宿宝来屋

木下尚江生家

旧昭和興業製糸場

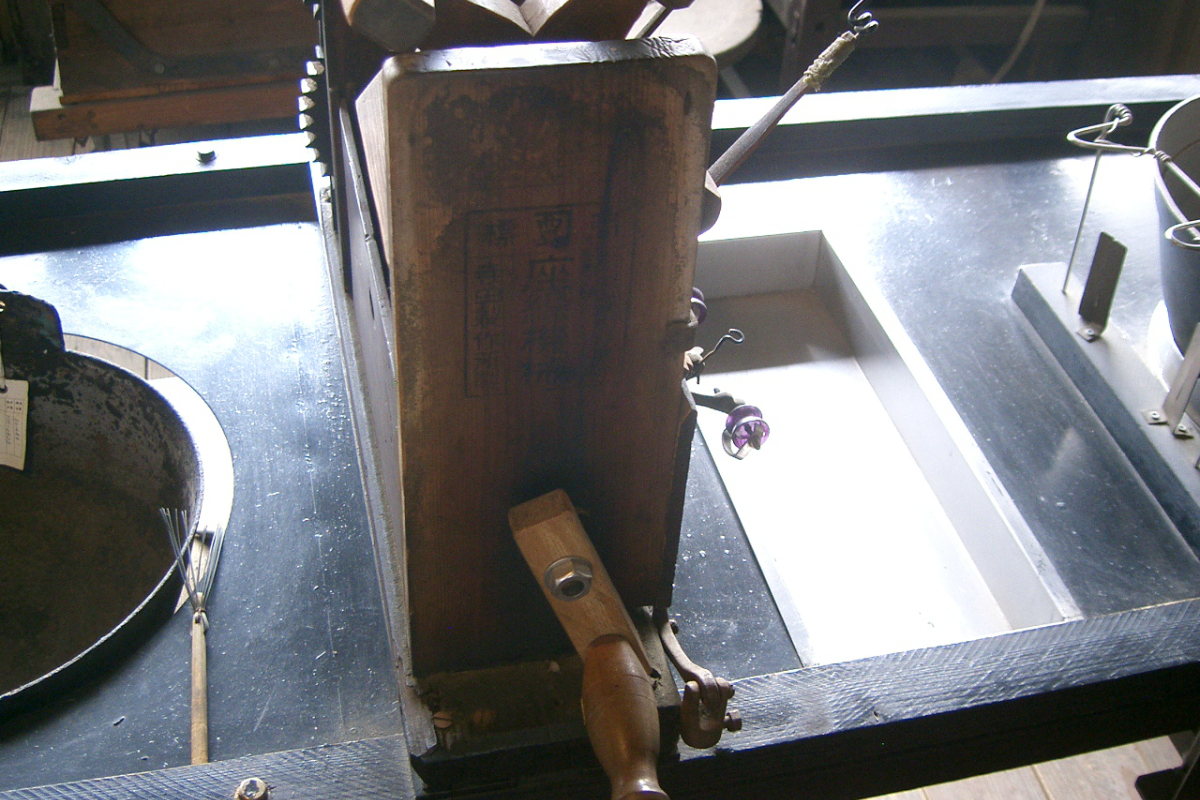

右手で繭をほぐしながら、左手でこの座繰(ざぐり)を回して

糸をからめていくのだそう。

回してみると意外と重く、しかも同時進行の手作業になります。

工女宿宝来屋

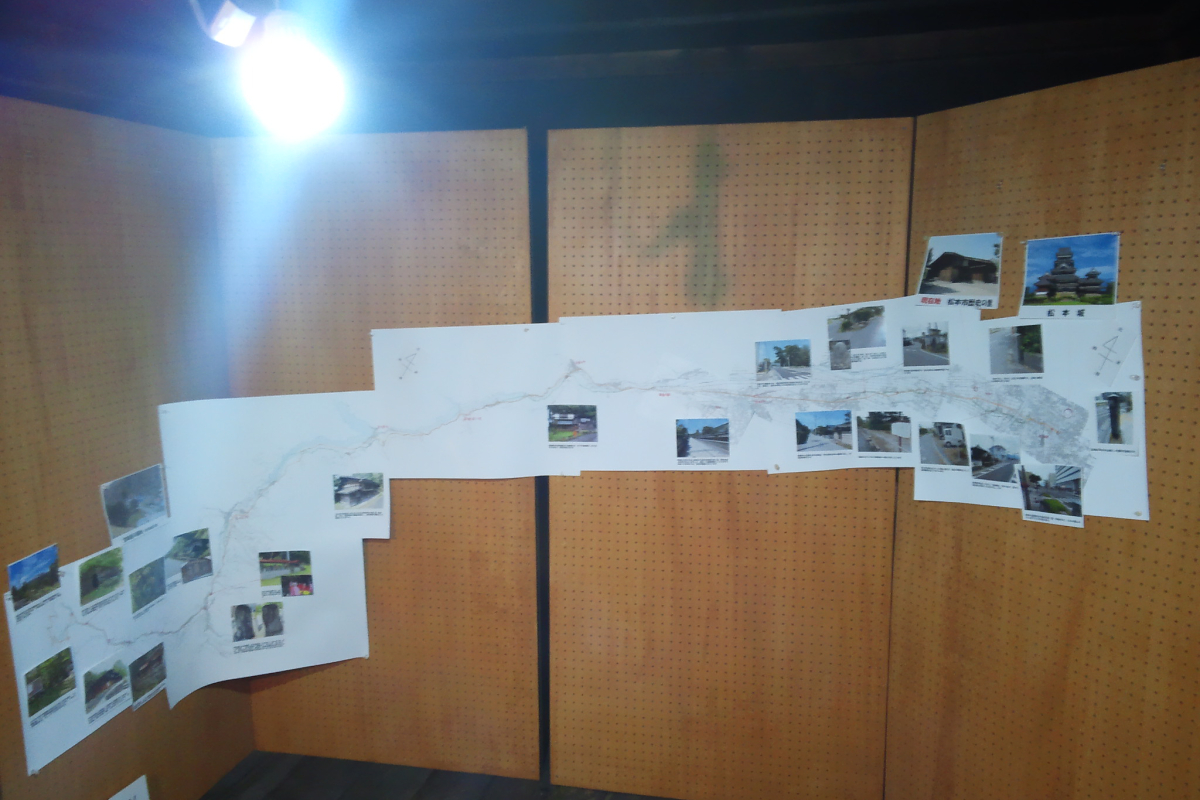

宿内には、野麦街道の道のりを示した地図が展示されています。

《さいごに》

本町(ほんまち)の「牛つなぎ石」を起点に、

伊勢町(いせまち)、渚(なぎさ)、波田(はた)を

通り、奈川(ながわ)、野麦峠を越えて

飛騨へ抜ける道です。

工女たちにとって、このルートを通って年一度年の瀬に故郷に帰り

親と会うことが最大の楽しみでした。

映画やドラマでは、飛騨からの出稼ぎ女工の悲惨な面を強調して描かれて

いましたが、実際の女工たちは、田舎では聞けなかったラジオで

好きな歌手の歌を聴くのが楽しみだったとか、製糸工場では

白いご飯が食べられて嬉しかった、女工は憧れの存在だったなど、

時代や出稼ぎの行き先によっては悲惨な面ばかりではなかったようです。