錦絵(にしきえ)とは、多色摺(ずり)の木版画のことです。

写真が普及していない時代には、

錦絵は当時の人々の生活や文化を知るには貴重な史料でした。

今回は、ガスミュージアムが所蔵する400点の錦絵の中から、

明治期の東京の橋を描いたものを40点選りすぐって紹介しています。

入場は無料です。

当時の町並みや人と社会の風景を写し出している企画展です。

下記クリックで好きな項目に移動します☆

GAS MUSEUM がす資料館「めぐる橋 眺める橋」

2023年4月29日(土・祝)~7月2日(日)

休館日:月曜日

開館時間: 午前10時~午後5時

会場: ガス灯館2階 ギャラリー

入場:無料

《会場 ガス灯館》

冒頭の画像をごらん下さい。

ガスミュージアムは赤レンガの2つの建物で構成されています。

左の建物がガス灯館です。

明治42年建築の東京ガス本郷出張所の建物を移設復元したものです。

《1階》では、

日本のガス事業の歴史や鹿鳴館で使用されたガス燈をはじめ、

さまざまなガス燈を展示し、実際にガス灯を「点灯実演」して

灯の移り変わりを体験できます。

《2階》では、

テーマに沿った企画展を開催する「ギャラリー」があります。

ここでは、明治時代の、

東京で誕生したさまざまな橋

を展示しています。

文明開化を迎えた東京では、架け替え、新設された西洋風の鉄橋や石橋、

木橋が色あざやかな錦絵で描かれました。

歌川芳虎「筋違新眼鏡橋弌覧」

うたがわ よしとら(すじかいしん めがねばし いちらん)

東京初の石積二連の眼鏡橋で神田川に架けられました。

明治6年に竣工され「萬代橋」と命名されたが、

その形 から「めがね橋」の愛称で親しまれ、

後に萬世橋とも呼ばれるようになったそうです。

↓

明治36年、下流に鉄橋の「新萬世橋」が架けられ、

石造の「眼鏡橋」は、明治39年に撤去されてしまいます。

↓

《現在の万世橋》

神田須田町一丁目と外神田一丁目を結ぶ橋です。

関東大震災で被害を受け、

昭和5年に長さ26m、幅36mの鉄筋とコンクリート造アーチ橋が完成。

「肉の万世」は、万世橋のたもとに開業したのが社名の由来。

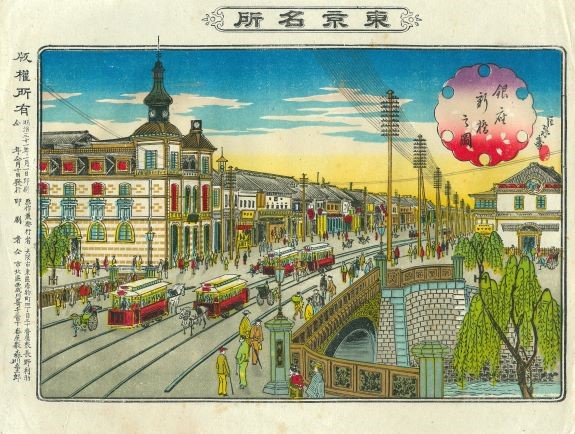

小倉柳村「日本橋夜景」明治13年

(おぐら りゅうそん にほんばし やけい)

明治6年(1873)に平らな路面の西洋式の木橋に架け替えられた日本橋。

ガス灯の明かりや電信柱が、文明開化を伝えます。

橋の上を馬車や路面電車が通るようになり、こうした交通の変化から、

丈夫な石造の橋へと架け替えられることとなりました。

↓

明治44年(1911)石造に架け替えられた現在までの日本橋は

長さは49m、幅27m、車道が18mあり、明治41年から始まった工事は

竣工までに2年3か月、10万人以上の手によって作られました。

工費は現在のお金で約70億円といわれています。

光線画(こうせんが)

とは、浮世絵の一種で、小倉柳村の作風。

当時のゆたかな色彩を使用していた浮世絵師たちとは対照的に

夜の街に輝くガス灯の光など、光や影のうつろいを表現した

「光線画」では

時刻や天候による空や雲の変化を何種類もの色やぼかしで表現したり、

水面に反射する影や灯りを繊細に描写したもの。

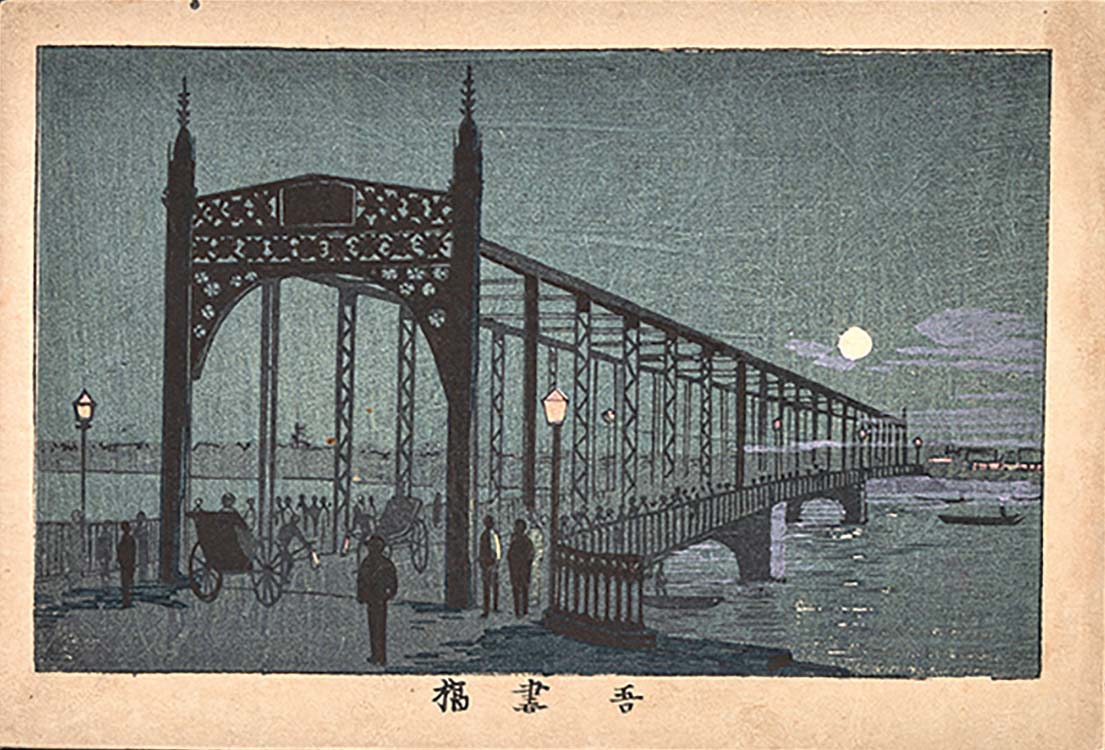

井上安治「吾妻橋」明治21年(1888)

これが、井上安治が描いた吾妻橋。

明治20年に隅田川にかかった最初の鉄橋で、できたてホヤホヤの新名所

を、ひと目見ようと人々がひしめき合っている様子がうかがえます。

現代に置き換えれば、ちょうど東京スカイツリーができたときの

行列のようなものなのでしょうね。

井上安治の絵には夜を

描いたものが多く

ガス灯が大きく関係していました。

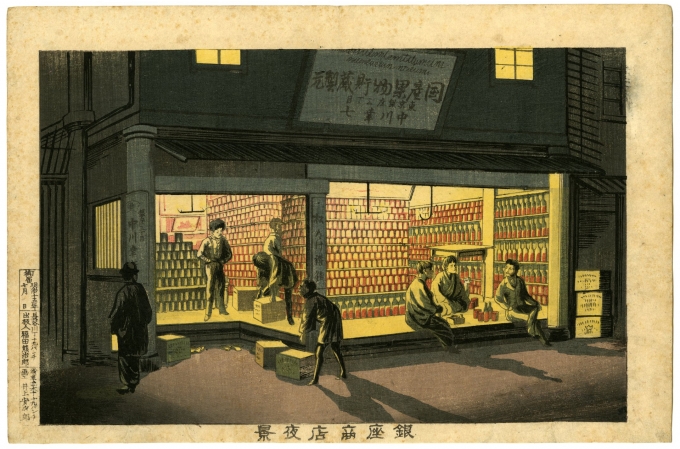

川崎 巨泉「東京名所 銀座新橋之図」明治31年(1898)

(かわさき きょせん)作

銀座中央通りの京橋付近の様子、

通りの両側には、煉瓦づくりの洋館が並び、鉄道馬車や人力車が走り、

人々は洋服を着てこうもり傘をさす姿も見える。

西洋風の橋も多く誕生し、石橋の欄干にはガス灯が設置され、

夜の通りや橋の上を明るく照らしたガス灯は、

人々の夜の活動を大きく変化させることになりました。

明治時代への大転換を象徴する景観なので、

ほとんどの日本史の教科書で文明開化の象徴として

銀座煉瓦街の錦絵が掲載されています。

銀座煉瓦街の誕生のきっかけ

明治5年の大火で銀座一帯は焼け野原となり、

復興計画として、洋風の煉瓦建築による都市計画が立案されたのです。

設計したのはイギリス人建築家トーマス・ジェームス・ウォートルス。

永島春曉「東京両国橋川開大花火之図」明治23年(1980)

(ながしま しゅんぎょう)作

両国駅から500メートルぐらい歩いたところにあり、

隅田川に架かる橋です。

両国橋は、江戸時代の明暦の火事(1657年)のときに、

隅田川に橋が無く逃げられずに多数の死者が出たため、

大火の後に橋が架けられたのが最初です。

名前の由来は、武蔵国(東京)と下総国(千葉)の二国を結ぶ橋で

あることからこう呼ばれました。

こんなに人が集まり活気がある場所だったのですね。

両国川開きは、8代将軍・徳川吉宗の時代、

当時の大飢饉や江戸に流行した疫病による死者の供養と災害除けを

祈願して、20発前後の花火が打ち上げられたとされることに

由来するそうです。

これが「両国川開きの花火」の始まりで、庶民の楽しみとして定着し、

現在の「隅田川花火大会」へと引き継がれています。

歌川国政(五代)新規造掛永代橋往来繁華佃海沖望遠之図

(明治8年)

日本橋から江戸湊を眺める構図です。

永代橋が洋風の木橋に架け替えられました。

<江戸湊>

江戸湊は、上方からくるさまざまな商品と、江戸以外から米、酒、油、

乾物などの物資が船で運ばれて集まる一大玄関口で、

江戸湊に集まった物資は、小さな舟に載せ替えられた後、

日本橋川や八丁堀などの水路を経由し水路沿いにたくさんあった河岸に

運ばれ、陸揚げされました。

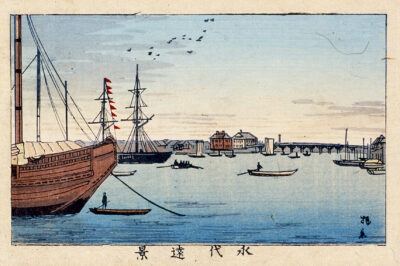

そして、反対に沖から見た永代橋の錦絵がこれ、

井上安治 永代遠景

こちらは江戸湊から望む景色です。

左手前に国内海運に広く使われた弁財船(べざいせん)が

描かれています。

右側の小舟と比較すると、とても大きい船です。

右手の遠くに見えるのが永代橋です。

さいごに

明治時代に実際に使われていたガス管をはじめ、

ガスメーターやガス栓など、また

レンガ造りの2棟に囲まれた中庭には、

東京を中心に国内外で当時使われたガス燈をみることができます。

くらしとともに歩んできたガスの歴史をご覧下さい。