100年以上も前にこんなところに人工島、地下通路までも残存、

ツアーで訪れることができ、専属のガイドさんがレシーバーで

説明してくれる。

海と空、海洋気象で上陸できる確率は6割程度とのこと。

上陸が解禁されてから5年目。

東京湾の不思議な人工島を探検してみませんか?

下記クリックで好きな項目に移動します☆

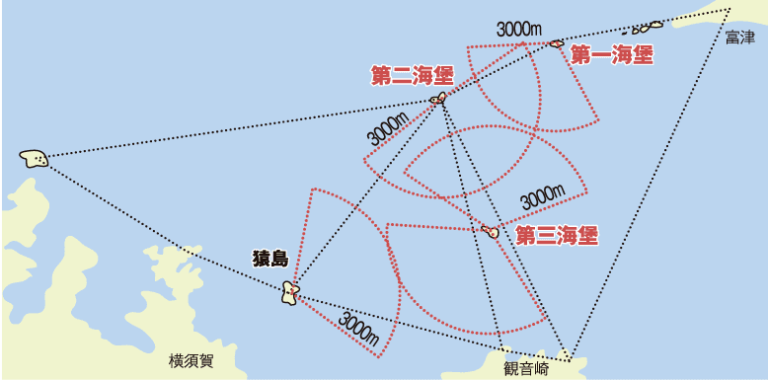

第一海堡~第三海堡まで必要であったのか?

神奈川と千葉県の間は7.5キロ、

第一海堡の完成が間近となった頃、当時の大砲の有効射程距離が

約3.0kmだったことから、敵艦の進入を阻止するために、

富津と観音崎の間に二つの海堡を増設することにしました。

第二海堡を造るきっかけとなったのは?

1853年、黒船の来航によって外国への危機意識から。

ペリーが日本に開国を求めた理由

クジラ漁には、

「日本に寄港できると、とても便利な場所だったから」です。

一方のペリーも、

「とりあえず下田と函館に寄れれば安全に航海ができるぞ!」

というわけで、これ以上の強引な要求は良くないと考えました。

黒船艦隊が大砲を向けて日米和親条約を締結

翌年1854年、ペリーは7隻の軍艦を率いて再び来航し、

江戸湾に姿を現し、強硬に通商条約の締結を迫りました。

この条約では「貿易は拒否するが、港は開く」として、

アメリカに対し下田と函館の2港を開港、200年あまり続いた

鎖国は終わりました。

多種多様の職人の技と知恵で出来た「第二海堡」

約50万人の作業員の主な職種は世話役の他、

工夫、水夫、潜水夫、石工、大工、鍛工(かじ)、煉瓦工、

人夫、女人夫で構成されていました。

賃金は漁師の平均賃金が38銭であった時代に、

第二海堡は、明治22年(1889年)から大正3年(1914年)に

建設され、建設期間は25年。

第二海堡上陸見学

千葉県富津市富津字洲端2433にあります。

上陸ツアー参加前のアドバイス

個人では上陸できないので、旅行会社のツアーに参加しましょう。

専門のガイドさんが付き、詳しい説明をききながら各所を

見学できます。

⓵ ガイドさんの話を聞きながらの島内見学です。

釣り、自由行動は禁止です。

② 売店や自動販売機、トイレもありません。

③ トイレは出港前に。(乗船から帰港約2時間)

船内のトイレ、乗船前なら三笠公園のトイレが利用できます。

④ 歩きやすい靴と服装(帽子、雨具ならカッパ)で

参加しましょう。

⑤ 島内は撮影OKですが、海上災害防止センターの消防演習場は

撮影禁止です。

ガイドさんが要所で立ち止まって説明中に効率よく

撮影することをオススメします。

《募集》ツアーの実施

公式サイト(東京湾海堡ツーリズム機構)をご覧ください。

第二海堡上陸ツアーは、

横須賀の三笠桟橋や千葉県の富津地区からの発着となります。

- 横須賀市観光協会

- http://yokosuka-kanko.com/

- 富津市観光協会

- http://www.futtsu-kanko.info/

見どころ必見

先ず、防波堤造り、船を停泊させるための桟橋を造り、

そのあと砂地の海底に土台となる石を投入していきました。

北側の《繋船場(けいせんば)》

どんなに小さな漁船であっても、

「船を岸壁に繋ぐ、そして離す」

という作業が必要となります。

別名を「綱取り作業」ともいわれました。

《北側着船場倉庫》

北側の着船場に隣接する倉庫です。

壁は煉瓦、天井はコンクリート。

繋船場に近い場所にあり、防水施工も

されており、燃料を保管した倉庫で

あると考えられています。

すぐ側には、

《撮影が禁止されている海上災害防止センター》があります。

海上災害を想定した

日本で唯一の防災訓練所。

タンカーの乗組員や石油コンビナート

を守る自衛消防隊の隊員らが全国か

訪れ、特殊訓練を実施しているところ。

ここで「本物の火」を体験することで、事前に不安を

消すことができるとか。

《間知石 (けんちいし)》

《間知石 (けんちいし)》

伝統的な築城技術で築かれ、

関東大震災でも崩れず、現在もその構造

が残っています。

6つ横に並べると1 間 (約180cm)になることから名付けられ、

一辺が30cm前後の大きさであるとが特徴。

第二海堡のシンボル

《27センチカノン砲砲塔砲台の跡》

第二海堡の中央の高台にある

27センチカノン砲砲塔砲台の跡です。

この上に砲身の方向を変えることができる砲台が置かれ、

地下は弾薬庫や作業場がありました。

砲塔の上部に建設されたレンガ構造物は防空指揮所(ぼうくうしきしょ)

と言い、この上に立って見張りをしたり、軍全体の指揮をとっていたと

考えられています。

カノン砲とは?

《NO.2 SEAFORT LIGHTHOUSE(灯台)》

初代は第二海堡完成直後の明治期、

夜間航行の安全のため灯竿(とうかん)という

航路標識が造られました。

2代目から灯台となり、

3代目に今の場所に移りました。

現在の灯台は4代目で、昭和58年に建て替えられたもの。

高さ12m、光の到達距離は約24kmあり、東京湾アクアラインや海ほたる

からもその光を見ることができます。

《ソーラーパネル間のカノン砲が設置された跡》

ソーラーパネルは灯台など

発電のために使用され、総工費は

約5億円かかっているそうです。

《掩蔽壕(えんぺいごう)》

掩蔽壕(えんぺいごう)は、人や物資などを敵の攻撃から

防ぐための施設。

第二海堡の掩蔽壕は半分ほどが地中に埋もれ、上部のみが壁として見えて

いる状態です。

このレンガは、当時の小菅監獄(現在の東京拘置所)で

収容者によって焼かれたものなのだそうです。

小菅監獄は監獄として使われる前は、煉瓦製造所

(桜の刻印は小菅監獄を示す)だったということを後で知りました。

浦賀水道は物流の要所で、海上交通過密海域。

第二海堡へ行くには、ここを横切っていかなくてはなりません。

第二海堡へのツアーでは、たくさんの車を積んだ自動車運搬船や、

巨大コンテナ船のすぐそばを通ることもあります。

東京湾を横切っていく第二海堡上陸ツアーだからこそ

見ることができる迫力のあるシーンです。

以前にこんな記事を書いています。よかったらごらんください。

歴史遺産の宝庫【猿島】へGO—!史跡とジャングルの中で探検気分! – 世界にひとつ (lala70.net)

世界三大記念艦の一つ横須賀【三笠】貴重な戦艦見学! – 世界にひとつ (lala70.net)