手で触れながら学べる「公衆電話機の変遷」など、技術の発展を社会や

生活の変化と紹介している展示が多い。

子どもには珍しく、おとなにはしみじみと感慨深く、

幅広い年齢層が楽しめる。

数年前まで使っていたのに、ガラケーなどに「懐かしい…」と

思わずつぶやいてしまう。

下記クリックで好きな項目に移動します☆

NTT技術史料館

「武蔵野市役所前」のバス停からは歩いて5分ほど、緑が多くきれいな

街並みの中、散歩がてらいってみましょう。

武蔵野市役所の北側、武蔵野クリーンセンターのお隣り。

春はお花見スポットとしても知られるNTT武蔵野研究開発センタ内の

一角にあります。

NTT技術史料館は、

開館案内

入館料 無料

毎週 木・金曜日13:00~17:00(入場は16:30まで)

祝日および年末年始を除く

館内バリアフリー情報

盲導犬、介助犬、聴導犬の入館可。

荷物預かり用の返却式のコインロッカー利用可。

休憩スペースの利用可。

貸出用の車いす(1台)を用意しています(受付で)。

1F「誰でもトイレ」にオストメイト用の設備があります。

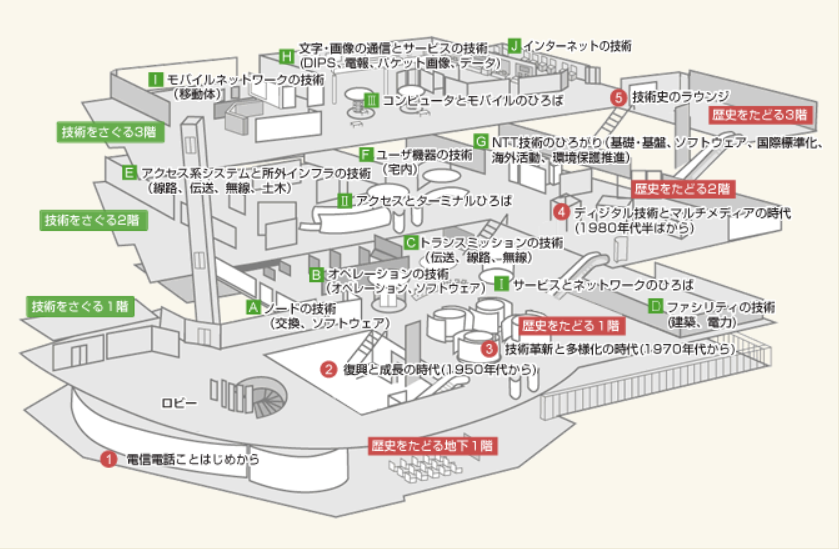

館内見学

「技術をさぐる」「歴史をたどる」という2テーマに分かれて展示されて

おり、端から見ていくと時間が足りなさそうなので、館内マップを見て、

興味を引いたところからみていくのがおすすめです。

無料だし何度も来れます。

自由見学コース

スタッフおすすめのコースを参考にしましょう。

ガイドツアー(要予約)

スタッフさんのガイドで、予約時に希望のツアーを選択。

英語対応も可能です。

電気通信についてあまり知識のない方にも分かりやすく、

社会の動きと関連つけながらNTTグループの

「技術とサービスの歩み」を説明していただくコースです。

電気通信に関する技術の概要を短時間で紹介。

「歴史をたどる」ツアー、「技術をさぐる」ツアーを合わせた内容。

初めて見学される方におすすめ。

電話機の始まり

日本の電話の発端から数えて150年以上。

ケータイやスマホでのコミュニケーションが当たり前になった現在、

電話がどのように私たちの身近なものへと変わっていったのか?

当時の電話料金はどのくらいだったのか?

どういう人たちに使われていたのか?知らないことばかり、

そんな歴史を振り返ってみましょう。

初めて来た人や、おとな同士にはおすすめのルートです。

「歴史をたどる」

フロアガイドをご覧ください。

「歴史をたどる」は、地下から巡ることで、時代の移り変わりの様子と

展示物を見ることができます。

それではエスカレーターで地下1階へ。

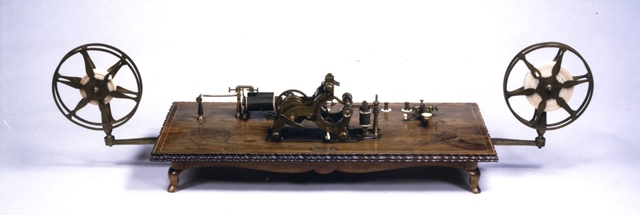

日本人の電信への興味は、ペリーが贈った電信装置から始まった

「For the Emperor of Japan」と外箱に彫刻があります。(この時は13代徳川家定)

この電信機を13代将軍・徳川家定の前で実験したのが、

勝海舟と番所の翻訳用人であった小田又造でした。

これが日本の公衆電気通信の最初

《横浜地方検察庁玄関脇に設置された電信創業の地の碑》

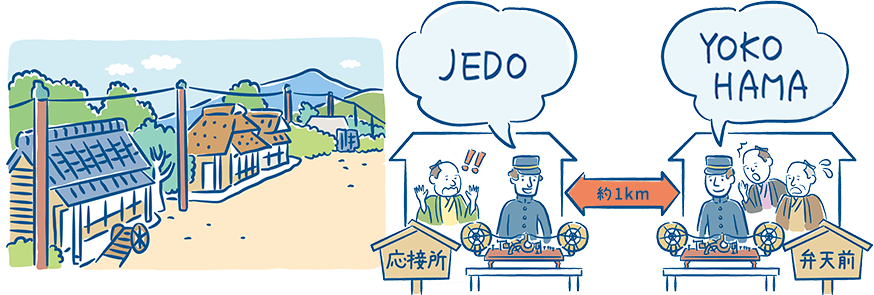

1869年10月23日、東京-横浜間の電信線架設工事が開始。

東京(税関)から横浜裁判所まで、約32kmに電柱593本を立て、

初めて電信が実用化された。

12月25日(1870年1月26日)に電報の取り扱い業務を開始。

電信の価格は「横浜〜東京間」で

住所氏名は6字以内は無料、配達は2里まで無料

本文は

明治初期にはそば1杯が5厘~1銭の頃、かなを4文字打つだけで

そば1杯分の値段ということだそうです。

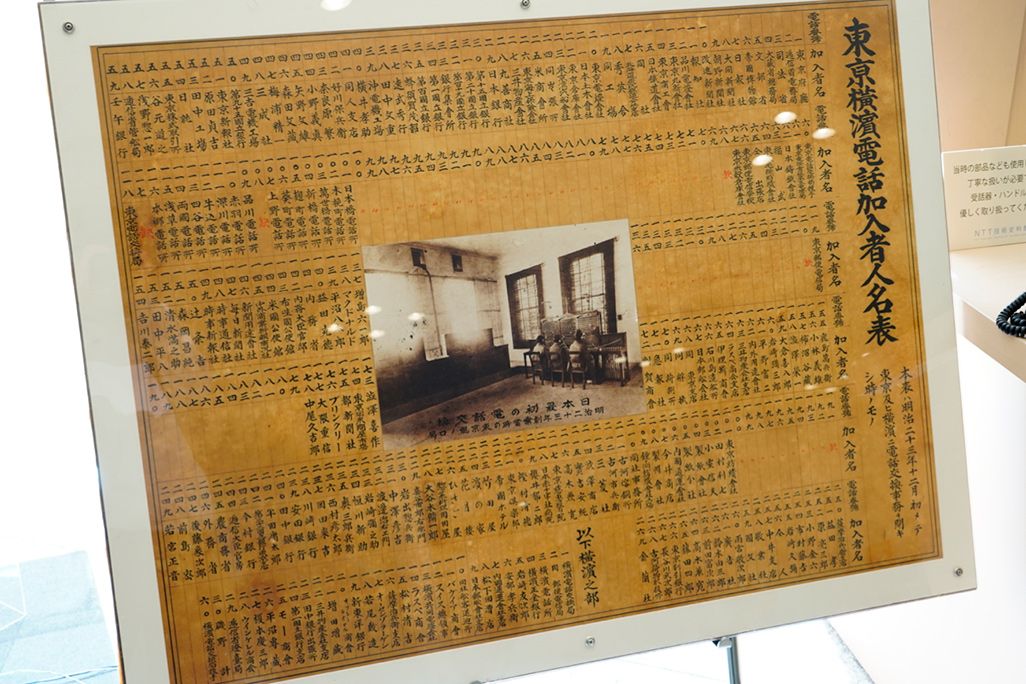

電話サービス開設時の加入者は(東京で155世帯、横浜で42世帯)

日本最古の電話帳「電話加入者人名表」

また、1876年にアレキサンダー・グラハム・ベルにより電話機が

発明され、電話機と交換機の技術が日本にも伝わり、

1890年(明治23年)東京〜横浜間での電話サービスが開始されます。

日本で最初の電話番号

「電話加入者人名表」には、1から順に番号と加入者名のみが並び、

住所はない。

電話番号の「1」番は東京府庁(都庁)「2」番は逓信省(ていしんしょう現在の総務省)、「3」番は司法省、以降に渋沢栄一、岩崎弥太郎、大隈重信などの当時のお偉い方が続き、当時の電話は特別なものであったのでしょうね。

電話サービス開設当時の電話料金は?

1890年に東京横浜間で開通した日本最初の電話サービスは、

気になる電話代は、月額制で40円、当時の物価を現在に換算すると

40円は約15万円で197世帯分。

東京市内の通話は月額料金を払えば無料ですが、東京横浜間の通話

(市外電話)には、5分で15銭(現代に換算すると2,250円相当)

かかったそうです。

使い方は

《2号共電式壁掛電話機 》

⓵ 受話器を上げると電話局の交換手へ

⓵ 受話器を上げると電話局の交換手へ

つながる。

② 電話局の交換手に「東京〇局〇番に

つないで下さい」と伝える

③ 一度受話器を置いて、

④ 交換手が「東京〇局〇番」につないだ回線を

かけた⓵の電話機に回す。

⑤ 再び受話器を取ると交換手に繋がり相手との会話ができる。

手間がかかりますが、当時は貴重な通信手段でした。

「自働電話」と呼ばれていた公衆電話

料金は5分の通話で15銭(郵便はがき一通の10倍の値段)。

5銭、10銭と2つの硬貨投入口があり、料金が落下する途中、

5銭はチーンという音 、10銭はボーンという音を鳴らし、

料金投入を交換手に知らせたということです。

さらに1925年になると、

「3号自動式卓上電話機」最初の黒電話

使ったことがある・・・、

3号自動式卓上電話機は、つくる人の経験やその場での調整など、

職人のカンのようなものでつくっていたのでそれではいけないと・・・、

音質が改善された「4号機」

1950年に4号機が登場するまでは日本の

電話網を支えた3号機ですが、

磁石式手動交換機

電話局は、千代田区(現在の丸の内)と

横浜居留地233番(現在の横浜市中区)に設けられ

設置された交換機は、磁石式単式交換機でした。

交換手は女性7人と、夜間の男性2人。

かける相手、電話機があって電話番号のある相手が、東京、横浜を

合わせて200名足らずの交流だったんですね。

「申す申す」

相手に話しかけるときの「申す申す」が「もしもし」になったという

話は有名ですね。

デルビル磁石式電話機

構造は内部に磁石式の発電機があり、右脇のハンドルを回すと

チリンチリンと可愛くベルが鳴ることで電気を起こし、電話交換局を

呼び出し、交換手に相手の番号を伝えて繋いでもらうと通話できると

いうことです。

左についている懐中電灯のようなものが受話器で、中央についている

ラッパのような形の送話器に向かって話しかけるというものです。

《電話のかけ方》

⓵ 電話機の右ハンドルを回す

交換手は口頭で電話番号を聞くと、交換機に付いてる

「応答プラグ」をジャックに刺す。

交換手は接続したい電話機のジャックに交換機のプラグを刺すと、

電話機と交換機がつながる。

(ジャックは加入者の数だけ 197)

② 交換手が相手の電話を呼び出す

接続先の電話番号を聞いた交換手は、「呼出プラグ」を、相手先の電話機に

つながっているジャックに刺す。

これだけでは相手の人は電話がかかってきたことが分からないので、

交換手がスイッチを操作して、相手先の電話機に電気を送ると

上についてるベルが鳴るしくみ。。

③ 通話が終ったときは、またあの右ハンドルを回して交換手に

通話終了を知らせ、交換手はそれを見てプラグを抜く。

これでようやく一通りの手順が終了となる。

これで電話ができるんだー?

「デルビル磁石式電話機」と「黒電話」という、

現代ではお目にかかれない電話を使って「実際に」通話することが

できますよ。電話交換手が使っていた「磁石式手動交換機」にも

触れることができます。こちらも本当に動くから驚きです。

≪最後に≫

「NTT技術資料館」と聞くと堅苦しいイメージがありますが、

環境がよく、楽しむことができます。

地方から来られた方を案内してあげたくなるところです。

冒頭の画像をご覧ください。

こどもが楽しんでいるでしょう。