下記クリックで好きな項目に移動します☆

抑留者と家族が生き別れとなり、彼らの心の支えとなったのが、

国際赤十字・赤新月社を経由してやり取りされた往復葉書です。

抑留者は帰還の際、ソ連から、家族からの返信葉書や文字が書かれた紙面

の持ち帰りを禁じられたので、

日本の家族のもとで保管されていた葉書は貴重な資料と言えます。

収容所で抑留者に支給された葉書の枚数はごく僅かであり、

ソ連の厳しい検閲のため、

葉書には収容所の場所や抑留生活の厳しさ、死んだ戦友の話などを

書くことは許されませんでした。

また、抑留者が葉書を出しても、

日本から返事が届くまでには数か月もかかりました。

それでもこの葉書は、

抑留者と家族がお互いの無事を確かめ合う唯一の手段だったのです。

人気グループ・嵐の二宮和也さん主演の映画「ラーゲリより愛を込めて」

が初上映。

シベリア抑留の実態と収容所で生きる希望を捨てなかった

日本人捕虜・山本幡男(やまもと・はたお)さん(享年45)の

壮絶な半生が画かれています。

企画展「言葉は海を越えて収容所と日本を結んだ葉書」

この企画展では、抑留者と家族を結んだ葉書と資料を、

Ⅰ期とⅡ期(2023年4月23日まで)と2期に分けて公開され、

Ⅰ期では、1950年4月までに帰還できた大多数の抑留者が、

1946年10月から1950年頃まで家族とやり取りした葉書を紹介、

Ⅱ期では、1950年4月以降もソ連に残されていた

長期抑留者の葉書が紹介されます。

1期 異国の丘にて[1946-1950]平和祈念展示資料館

![Read more about the article 企画展 「言葉は海を越えて 収容所と日本を結んだ葉書」<br>Ⅰ期:異国の丘にて [1946-1950]](https://www.heiwakinen.go.jp/wp-content/uploads/kikakuevent/kikaku/2022/reiwa042nd-1kikakuflier_page-0001.jpg)

2022年10月18日(火)~2023年1月9日

9:30~17:30 (入館は17:00まで)

休館日:毎週月曜日(ただし1月9日は開館)

および12月28日(水)~1月4(水)

《無料です》

俘虜(ふりょ)葉書

1期では約70通を展示。

ソ連抑留者郵便のことを俘虜(ふりょ)葉書といいます。

捕虜が祖国に手紙を出すことは認められていても、

ソ連がそれを許したのは・・・すべての捕虜が対象ではなく、

ソ連側が「優良労働者」と認めた一部の捕虜たちであったそうなんです。

過酷な強制労働や悪い食料事情を遠回しに表現したり、

ソ連兵には理解できない和歌にたくしたりもしたんですって。

「うつせみの世に、めぐりこむ春待ちてながらうべきか生きてなおあり。

(抜け殻のようなむなしい世の中で、やがて巡ってくる春を待ちながら、

まだ生きながらえるべきだろうか、まだ生きてはいるが)」

日本人俘虜が差し出した葉書の往信面

日本宛では、

ソ連の検閲印(右上)の他に、ウラジオストックの消印(左上)と、

米軍の検閲(左下)が押され、

郵便番号は収容所の場所を示し、

288はウズベク共和国にあった収容地区の番号。

平和記念資料館って何?

平和祈念展示資料館は、悲惨な戦争の記録を展示しています。

戦争が終わってからも苦しくつらい体験をされた、

兵士、シベリア抑留者、海外からの引揚者の辛い体験を扱う施設です。

また、戦地に兵士を送り、残された家族にもつらい体験と生活でした。

見学者のおはなし

◆ 赤紙など、実際に触るものができるものもあります。

印象的だったのは、捕虜の方がマイナス20度の寒い場所でも

自分のコートの一部をほんの少しの食料の引き換えに

使用していた話など、胸が痛くなりました。

◆ 中身は濃いです。展示資料で、いかに国民が犠牲となり苦労したか、

戦争がいかに一般国民の人生や命を軽んじたものかということを

実感させられました。また、とてもキレイな資料館です。

戦うだけでない戦争の悲惨な面があることを知ることが出来ます。

興味深い企画が多く、去年の「魂のモノ語り-シベリア抑留展-」のいろいろなスプーンは印象に残っています。

一度は訪れてみて欲しい資料館です。

◆ 心の底から平和を願います。大事な資料館です。

戦争というのは、実際の戦地以外でも、こんなに辛く悲惨な生活を

人々に強いるものなのだということをあらためて知ることができたような

気がします。

「ラーゲリより愛を込めて」

《あらすじ》

終戦を迎えた1945年、シベリアの強制収容所であるラーゲリでは

山本幡男をはじめ60万人を超える日本人が捕虜として収容されており、

山本は日本で待つ家族のもとに帰るという強い希望持ち続け、

仲間たちを励まし続ける。

しかし帰国の日を前に、山本の体は病に侵されてしまう。

「ラーゲリ〈収容所〉から来た遺書」

祖国との俘虜葉書の交信がはじめて許可され、日本からの返事も

このはがきでしか受け付けないと説明されました。

下記の注意を守り、ソ連人将校や所長の前で書かされました。

⓵ カタカナで書く。

② 日付けは書かない。

⓷ 文面には今の生活状況を書かない。

山本幡男の往信面(7年ぶりに届いた夫からの消息)

《先ず私が元気で暮して居ることをお知らせします》

マズワタシガゲンキニクラシテイルコトヲオシラセシマス

ゴアンシンクダサイ

タダ シンパイデナラナイノハ ルスノカゾクヤシンルイノヒトビトノ

アンピ

コトニ ケイイチハジメコドモタチガドウシテイルカ

イチニンマエノキョウイクヲウケテイルカキニカカッテナリマセン

ハハウエヤアナタノクロウハジュウジュウサッシマス

ドウカアカルイキボウトカクシンヲモッテイキヌイテクダサイ

この映画のみどころは?

病床にある幡男は、家族に宛てたノート15枚にも及ぶ遺書を

ひそかに仲間たちに託す。

だが、収容所からは文書を持ち出せない決まりがあり、

そこで仲間たちは、驚くべき方法で遺書を届けようとする。

《最後に》

実話であることが余計に感情を揺さぶりました。

シベリア抑留について書くのはこれで3記事目です。

よかったら読んでみてください。

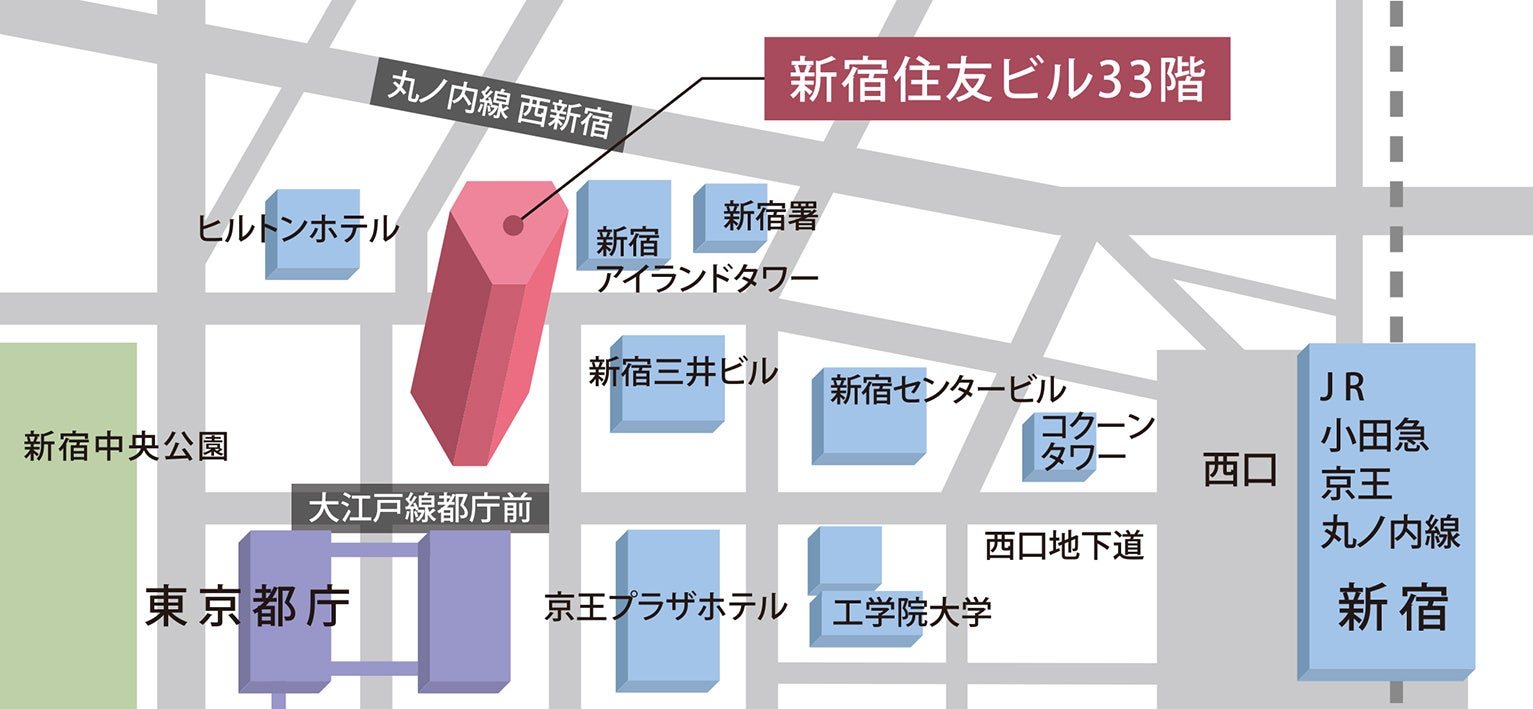

それから、都庁の見学とあわせて

平和祈念展示資料館へもぜひおこしください。