埼玉県入間市は、静岡茶、宇治茶に並ぶ日本三大銘茶「狭山茶」の

最大生産地です。

入間市内のお茶屋さんはこれまで100軒弱あったが、

現在は70~80軒くらいまで減少しているという。

お茶屋さんの多くは、栽培〜製造〜販売までの全工程を、

自家で一貫して手掛けています。

それぞれ独自のこだわりを持って、製造にあたり、独自のブランドを

確立し、高い品質を保ち続けています。

下記クリックで好きな項目に移動します☆

入間市

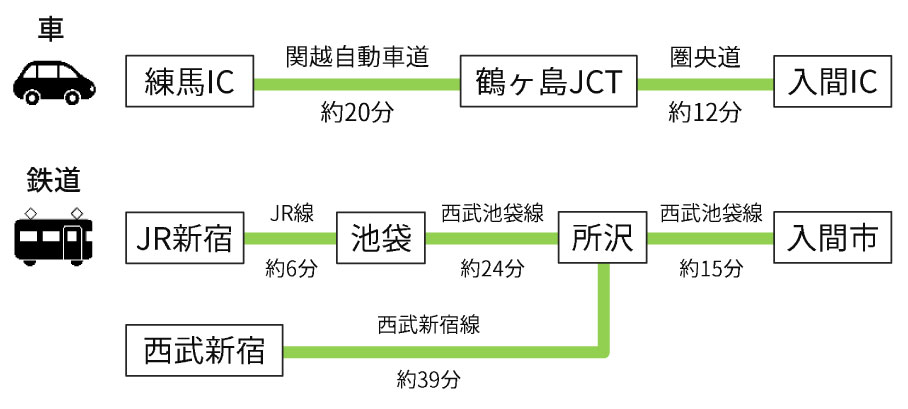

《電車》

西武池袋線 池袋~入間市

(飯能/西武秩父行 急行で約38分 特急利用で約32分)

《車》

東京から関越経由、圏央道の入間ICまで1時間程度。

入間市ってこんなところも!

入間市には広大な茶畑(東京ドーム190個分)、個性のある建物や

日本の里山風景など映像制作に適した場所が多数あります。

関越自動車道練馬ICから約30分と都心から近く車での移動も楽です。

旧石川組製糸西洋館をロケ地として撮影された映像作品

(家政婦は見た 謎解きはディナーの後で 遺留捜査など)や

狭山茶畑金子地区で撮影された「夫婦道(武田鉄矢・高畑淳子)」

があります。

入間市ロケーションサービス

入間市ロケーションサービスは、入間市内での映画、TVドラマ、

CMなどの映像制作に関する各種ロケサービスを実施しています。

市内を舞台とした映像を広く活用して、地域経済の活性化、

まちの魅力を再発見し、地域コミュニティの向上を目的に

活動しています。

「夫婦道(武田鉄矢・高畑淳子)」あらすじ

先祖代々茶園を営む高鍋康介と妻の聡子の間には三女一男の

子供がいる。

過去に29回もお見合いに失敗した長女の夏萌(なつも)、

丸の内で働く次女八夜子(ややこ)、地元JAで働く三女若葉(わかば)、

長男の茂(しげる)、そして愛犬のチャツミ。

(子供達の名前は「夏も近ずく八十ハ夜~野にも山にも若葉が茂る~♪」から引用)。

物語は高鍋家の3人の娘の結婚や代々続く高鍋園の後継ぎ、

それらをめぐる夫婦間の争いなど日常的な事件を中心に、各回の最後には

高鍋家の中庭に「夫婦道教訓」と記された掛け軸が垂れ下がり、

その回にまつわる夫婦関係の教訓が示される。

高鍋家の朝は康介が淹れたお茶を、家族全員で飲むことから始まる。

ドラマ「夫婦道」では、お茶に関る指導を任されたのが、

「極茶人」と呼ばれる手もみ茶の匠

比留間嘉章さん(茶工房比留間園)です。

パリで開かれた日本茶コンクールで最優秀賞を受賞!!

狭山茶の産地としては父親の代から始まった創業40年余りの

茶園です。

「手もみ茶」と聞いて、どんなお茶かわかる人は、多くないと思う。

一般的な日本茶が茶葉を機械で乾燥させるのに対し、

手もみ茶は手でもみながら乾燥させる。

熟練の茶師が長い時間をかけてていねいに仕上げた

手もみ茶のことで私もまだ見たことがないのですが・・・、

入間市は手もみ茶日本一! 中島毅(なかじま・つよし)さん

江戸時代末期に創業約250年、大西園製茶工場14代目。

全国手もみ茶品評会8度入賞、日本一の中島毅さんがつくる

極上茶の手もみ茶です。

狭山茶ってどんなお茶?

因みに鹿児島県の茶畑では温暖な気候のため

一年に5回の摘み取りが可能です。

それに対し、埼玉県では寒冷で一年に2回の摘み取りしか

できません。

緑茶は「体にいい」が海外に定着!

現在の日本茶の主な輸出先国は、

1位が米国、2位が台湾、3位がEU・英国です。

ドイツは2021年に米国に次ぐ2位(約20億円)で、

2022年以降は2位の座を明け渡しましたが、

日本茶の輸出先としては大きな市場ではあります。。

狭山の生産者たちとオンラインで試飲会を開催

会場は、ベルリン中心部にある「レストランOUKAN」。

べルリン市内の飲食店や、販売店のスタッフを招いての

狭山茶の試飲会が開かれました。はじめに

緑茶の種類や狭山という産地の説明の後、

OUKANでお茶のアドバイザーも務める裏千家の方が

お茶を淹れてくれ、飲み比べてもらいます。

お茶の入れ方、味わい方の歴史

日本にお茶が伝わったのは8世紀以後といわれます。

室町時代の茶屋(喫茶)

茶を飲むの習慣が広がり、

寺の門前で茶をふるまう茶屋ができたのです。

イギリス紅茶文化に影響を与えた緑茶

オランダ人が最初に日本の緑茶をヨーロッパに持ち込み、

お茶文化が定着したのはイギリスでした。

《ひげカップ》

館内では日本の茶器の他にティーカップも展示されています。

”紳士のたしなみ” くちひげがのせられるようになっています。

併設レストラン茶処 一煎(ちゃどころ いっせん)

-

日曜営業:10:30~18:00(ランチタイム 11:00~15:00)

定休日:月曜日(その日が祝日または振替休日の場合はその翌日)

祝日の翌日(その日が土・日曜日または、祝日である場合は除く)

毎月第4火曜日。ただし、祝日である場合は除く) -

電話 04-2934-3316

《口コミはこちら》

◆ しょうが焼きは味のバランスも良く、久し振りに美味しいしょうが焼きを

食べたなという感覚でした。

◆ ご飯やすまし汁、ポテサラ、お新香に至るまで全体的に手作り感のある

調理が良い感じでした。

◆あれっ!意外と美味しいのね?!ちゃんとしてる!!

◆ スミマセン、どうせ公共施設の喫茶店なんて業務用食品を温めてるレベルでしょ? とナメてました。。。

好評でした。お子様セットもありました。

茶室「青丘庵(せいきゅうあん)」

レストランの横から道を下ると茶室「青丘庵」があり、

茶室前面に池が広がっています。

ここでは季節にあわせて茶会が催されています。

《使用料》

| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |

|---|---|---|---|---|

| 9時から正午 | 1時から5時 | 午後5時30分から 午後9時30分 |

午前9時から 午後9時30分 |

|

| 茶室[青丘庵] | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | 7,700円 |

- 利用目的は、茶会や茶事に限られます。

- 「青丘庵」に備え付けの茶道具を使用できます。

《さいごに》

これぞ日本の文化「茶道」!

体験してみたいけど難しそうなイメージがあるといわれるのが茶道。

しかし最近の茶道では、まずはお茶を楽しんでほしいとカジュアルに

体験できる場所が多いそう。

例えば正座に慣れていない外国人には椅子を用意するなど、

気軽に楽しめるようです。

入間博物館ではお茶についてたいていのことを見聞きでき、

食事もでき、抹茶・煎茶の茶道も体験できる有効な施設だと

おもいます。

東京から電車で1時間、埼玉県の狭山茶の主産地 入間市に、

ぜひお越しください!