正式名 聖天山歓喜院長楽寺

(しょうてんざん かんぎいん ちょうらくじ)

歓喜院は高野山真言宗の仏教寺院、一般的には山号に地名を合わせた

「妻沼聖天山(めぬましょうでんざん)」と呼ばれ、

公式でもその名で通っています。

平家物語で義理人情に厚いと称えられている斎藤別当実盛公が開基、

あらゆる良縁を結ぶとして古くから篤く信仰されています。

下記クリックで好きな項目に移動します☆

「妻沼聖天山(めぬましょうでんざん)」

住所 埼玉県熊谷市妻沼1627

受付 9時30分〜16時30分 無休

本殿の受付は16時まで 本殿拝観料は700円

境内は無料

《アクセス》

JR高崎線 熊谷駅から正面口 6番バス乗り場朝日バス

太田駅行き・西小泉駅行き・妻沼聖天前行きで25分、

バス停妻沼聖天前下車、徒歩1分。バスは10分に1本程度。

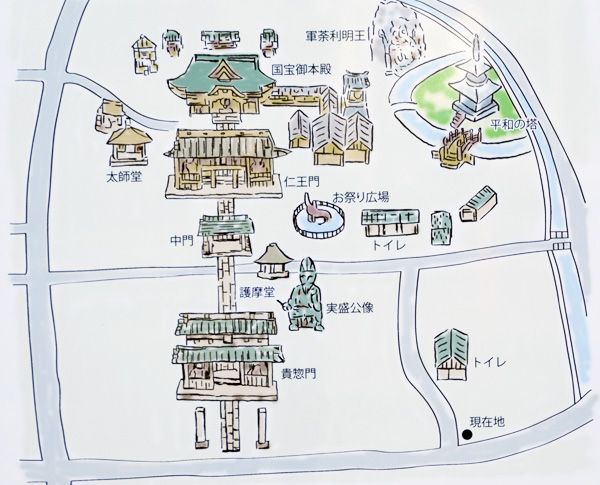

門前町商店通りにある石中門(左右2本の石の柱)から境内に入り、

三つ(貴惣門 中門 仁王門)の門をくぐって本殿へ

妻沼聖天山 貴惣門(きそうもん)国重要文化財

二天王像を左右に安置した、高さ16mの貴惣門

《貴惣門とは特定の歴史的建造物の名前》

バス停から1分境内入り口の門です。

銅板葺きの八脚門

(合計8本の柱で建物を支える門)で、

貴惣門の最大の特徴は、側面に屋根を三つ重ねた類の少ない形式で

全国に四例しかない特殊な屋根の形です

石舞台

仁王門と本殿の間にある目立つ存在です。

宗祖 の五十年忌、百年忌など,丁重な 法要 に用いられるほか、

「めぬま祭り」の「木やり」「まとい振り」「はしご乗り」「みこし」の

演舞、演奏を披露。

一夜限りの「ライトアップ」

参道脇の木々や貴惣門、本殿、石舞台をライトアップするほか、

子どもたちが作った灯籠を並べて、「幻想的な空間を作る」

イベントも開催される。

国宝「歓喜院聖天堂」

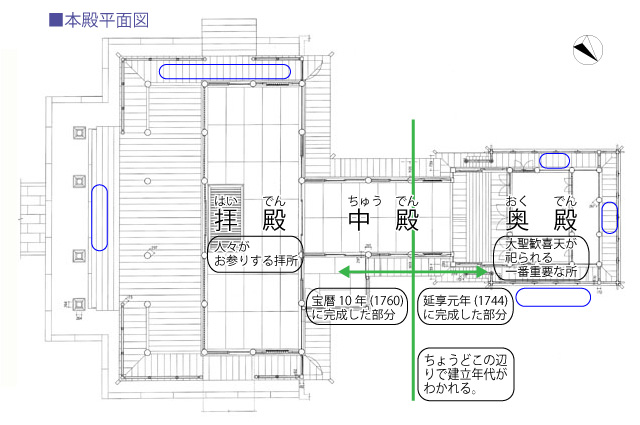

本殿と前方の拝殿を床の低い石の間でつなぐ権現造り。

各建物は、拝殿が参拝客の拝所、中殿が拝殿・奥殿の間に設けられた

祈祷の場所、奥殿が御本尊の大聖歓喜天を祀る場所となっている。

美しい彫刻「聖天堂」

サルが手をすべらせ激流に落ちるのをワシが助けている場面を描いた

彫刻の意味は・・・、人間はときに高慢になって失敗をすることが

あるが、神仏を敬い先祖を大事にする心があれば聖天さまが

助けてくださる、ということを表しているそうなんです。。

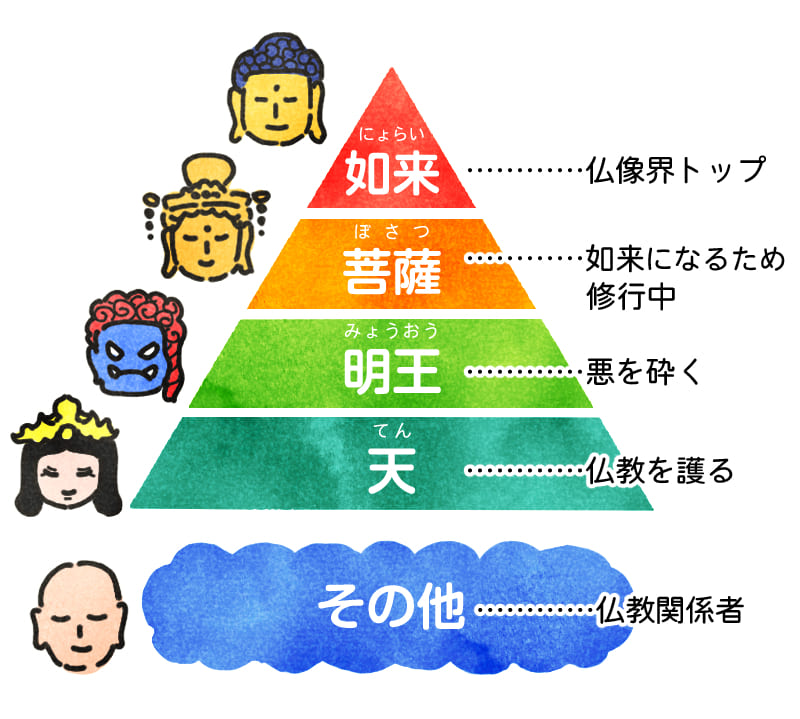

御本尊の大聖歓喜天

聖天(しょうでん)とは、仏教の守護神の歓喜天

(かんぎてん=歓喜自在天)のこと。

以前にこんな記事を書いてみました。よかったらごらんください。

ガネーシャとは、サンスクリットで「群衆の主」、インドでは富の神様としてあがめられているんだよ。

聖天様の大好物

巾着と大根は歓喜天(かんきだん)のシンボルで次のような意味

があり、巾着(財布)は商売繁盛、大根は身体健全 厄除け。

浅草の待乳山聖天(まつちやましょうてん)では

参拝者のお供え用の大根を販売していました。

歓喜団(かんきだん)は、

奈良時代に、唐(中国)から伝えられた菓子で、清めの意味を持つ7種類

のお香を練り込んだこし餡を生地で包んで揚げたものです。

歓喜団(かんきだん)の食レポは?

巾着部分の中にはこしあん。伝来当時は栗、柿、杏などの木の実が

包まれていたそうですが、江戸時代中期からこの小豆餡に。

外側の皮はかなり歯ごたえあり、ごま油の風味。

皮は小麦粉と米粉を混ぜたもの。餡には清めの意味で7種の香りが

配合され、それがなんとなく高貴で神々しいような味わい。

まるで、におい袋を食べているような不思議な味わいでもあり、

友人からも同じような感想をもらいました。

ボランティア国宝妻沼聖天山ガイド

無料 受付時間 10:00~15:00 (定休日)年末年始、お盆休暇予約不要

平日

11時、12時、13時、14時(1日4回)

土曜日、日曜日、祝日

10時、11時、12時、13時、14時、15時(1日6回)

TEL

妻沼聖天山歓喜院の口コミ

国宝で素晴らしい彫刻。ボランティアガイドさんの説明が無かったら

何がなんだかわからなかったとおもいます。

平日の夏に見学しました。とてもいいところでした。

ボランティアガイドさんの説明を聞きながら拝観するのがおすすめです。

パンフではわからない詳しい説明があるので、すごく良かったです。

ちなみに番傘が置いてあるので、暑い人は使っても良いそうです。

ガイドさんがすすめてくれました。

写真撮影もOKなのでかなりの枚数撮りました!オススメスポットです。

《さいごに》

入場料700円を払ってガイドさんの丁寧な説明を聞き、お稲荷さんを

購入し、一度は本殿まで見に行くことをお勧めします。

建築や彫刻に興味がある方には,

「妻沼聖天山 歓喜院聖天堂 彫刻と彩色の美」や

「国宝極彩世界 妻沼聖天山本殿」をオススメします。